7月的成都,暑氣蒸騰,遠處雪山與城市輪廓相映成趣。在這片孕育了天府文明的土地上,國家能源集團“中國神華能源之旅”再次啟航。

作為國家能源集團最具影響力的統戰品牌之一,“中國神華能源之旅”自2016年啟動以來已走過9個春秋,組織350多名香港教师深入國家能源集團所屬企業、優秀傳統文化教育實踐基地及紅色教育基地考察學習。

本期活動為期五天,在保留原有特色的基礎上,創新邀請了5名北京教师代表現場觀摩,與40名香港教师一同走進能源生產一線、探尋歷史文化地標,了解能源綠色發展方案與文化傳承脈絡。他們在行走中探尋真相,在觀察中積累素材,在互動交流中借鑒成長,將所見所聞轉化為講好中國故事的鮮活案例,在課堂上播種下“立根中國”的種子。

水火和鳴,共保能源安全

四川,因金沙江、雅礱江、大渡河三大流域匯聚全國近30%的可開發水電資源,成為名副其實的“水能富集區”,“川電外送”也成為保障國家能源安全的重要支柱。

而國家能源集團大渡河公司則是這片水能沃土上的主力軍之一,其在川水電總裝機達1144萬千瓦,佔四川統調水電總裝機的四分之一;在四川,每10度電中就有近3度源自這里。

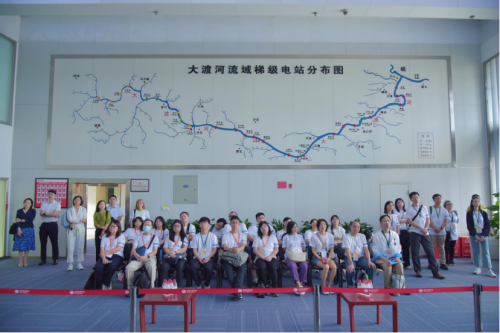

教师們在大渡河公司調度指揮中心

7月28日,香港教师團走進大渡河公司調度指揮中心,聆聽了智慧企業的探索與實踐——該公司依托自主研發的流域梯級水電一體化調度決策支持體系,實現全流域千萬千瓦裝機的實時數據匯聚與智能分析。通過經濟調度控制系統和“運營一張圖”,一鍵生成多電站負荷分配策略,年減少人工負荷調節約3萬次。在先進技術的支持下,大渡河公司生產管理由人工化向智能化轉變,千萬千瓦裝機水電項目智能自主運行;決策指揮由經驗化向數據化轉變,提前預判設備運行健康狀態,及時部署檢修方案與策略;充分利用地災預測預警技術,多次實現大渡河流域地質災害預測預警……

來自蘇浙公學的吳玲玲老师說:“大開眼界!原來現在電力行業也大量應用AI,減少人力的投入,從而做到了少人值班,這改變了我對傳統發電行業的認識。”

“電網負荷時刻變化,產生的波動如何實現實時平衡?”中華基金中心物理教师唐敏中注意到屏幕上實時刷新的負荷曲線,他的提問正契合了能源保供的核心命題。

生產指揮中心工作人員孫虎強解釋:“我們在大渡河上建成的水庫群總庫容約65億立方米。用電高峰時,開閘增流,快速提升發電量;低谷時則關閘蓄水,把水能暫時儲存起來。”

但能源穩定供應單靠水電還不夠,還需要火電協同調峰的支撐。枯水期或用電高峰時需火電“托底”;汛期水電大發時,火電則需降負荷“讓路”。國家能源集團四川公司正是這一機制的“硬核支撐”——其在運火電裝機約佔全川統調燃煤火電總裝機的一半,且100%實現清潔運行、具備靈活調峰能力。

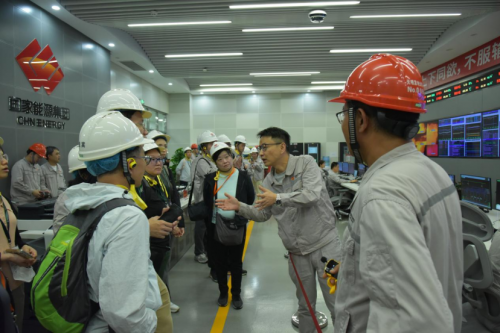

教师們在四川公司調度中心

比如,天明電廠的兩台百萬千瓦超超臨界機組就是靈活調峰的標杆。四川公司調度中心顧根年介紹:“天明電廠應用了鍋爐智慧燃燒控制系統技術,負荷爬坡速度可達每分鐘1.5%額定功率,這意味着從50%負荷到滿負荷,僅需33分鐘,能快速滿足80余萬戶家庭的突發用電需求。”

今年迎峰度夏以來,四川公司的火電機組已累計完成44次深度調峰,單日最大發電量達1.4億千瓦時,為醫院、數據中心等關鍵場所築起堅實的電力保障。

江畔興綠,生態經濟並進

綠色低碳發展是香港教师最為關心的問題之一,也是這次“中國神華能源之旅”的重要展示內容。

7月29日清晨,香港教师團沿大渡河逆流而上,前往銅街子水電站,探尋這座“老電站”在歲月沉澱中煥發出的綠色生機。站在壩頂俯瞰,清澈的河水穿過發電機組奔向遠方。“別看它運行了30多年,現在度電耗水率比建成時下降了5.5%,每年多發電相當于節省標准煤約2.5萬噸。”銅街子水電站工作人員趙缽淵的介紹讓來自張沛松紀念中學的譚啟明老师贊歎不已:“通過運用先進科技提升水力發電的產能,不僅展現出對技術創新的追求,更體現了企業為實現可持續發展所付出的努力。國家在能源領域的快速進步,讓我們倍感自豪。”

工作人員為教师們介紹魚道工程

更讓教师們良久駐足的,是水電站的生態魚道工程。這條1.3公里長的魚道,如碧色綢带般嵌在廠區與河岸之間。魚道模擬天然河道的水流速度、水深變化,為長薄鰍、蛇鮈、齊口裂腹魚、白甲魚等多種大渡河特有的重點保護魚類開辟出一條“生命通道”。魚道內的監測系統顯示,2024年洄游期近4000尾魚類借助魚道完成繁殖遷徙。

世界龍岡學校劉德容紀念小學的鐘世杰老师一邊認真聽介紹,一邊與國內首個在役水電站新建魚道工程合影留念,“電站的社會責任感,不僅體現在供電方面,還體現在社會公益、生態環保等方面,既保障了電力的穩定供應,又守護了生物的多樣性。”

告別銅街子水電站,教师們來到天明電廠,實地調研了煤電超低排放和發電效率等情況。

工作人員為教师們介紹發電機組運行情況

蘇浙公學的李筠婷老师在筆記本上認真記錄下機組的環保參數,“最讓我印象深刻的是火電廠如今已實現超低排放,比如粉塵排放量只有1毫克/立方米左右。廠區內設立的環保數據公示屏上,各項排放指標都優于國家標准。回校後,我會將所見所聞融入課堂,引導學生思考科技進步如何與生態保護協調發展。”

天明電廠的固廢循環利用、廢水零排放也同樣令人眼前一亮。利用粉煤灰制成的建材,強度超過混凝土的30%;全廠復用水率達98.73%,遠超國家標准要求的90%,成功實現了水資源的梯級高效利用。

透過一項項案例、一個個數據,教师團看到了能源企業對綠色發展的堅持,也深刻認識到,能源開發與生態保護通過科學規划與技術創新,可以和諧共生。

薪火相傳,家國情懷共鑄

能源之旅不僅看能源發展,更看文化根脈的延續、精神力量的傳承;看兩地同心的情誼、民族共築的擔當。

觀文脈流轉,悟先賢風骨。走進李白故居,青瓦白牆間,碑林石刻錯落有致。一方石碑上,書法家將醉字寫意成了李白飲酒的畫面,映現出詩仙“會須一飲三百杯”的豪邁。“李白‘仗劍去國’時,懷揣的是‘濟蒼生’的抱負;即便仕途失意,仍以‘天生我材必有用’自勉。”講解員的解讀讓教师們理解到中華傳統文化中自強不息、心懷天下的精神縮影。

教师們在杜甫草堂

漫步杜甫草堂,茅屋前的青竹隨風搖曳。講解員指着茅屋一角:“先生在此居住四年,寫下240余首詩,‘安得廣廈千萬間’的呐喊,至今聽來仍振聾發聵。”從“窗含西岭千秋雪”的閑適,到“朱門酒肉臭,路有凍死骨”的憂憤,杜甫將自己的命運深深鐫刻于家國興衰的卷軸之中,寫下中華文脈中“以民為本”的生動注腳。

講解員為教师們介紹都江堰

午後的都江堰,岷江碧波在陽光下泛着金光。魚嘴將江水巧妙分流,內江滋養平原,外江承托洪峰,飛沙堰如銀鏈攔沙,寶瓶口精准控流。兩千多年來,古人靠“乘勢利導”的智慧,讓成都平原“水旱從人”。蘇浙公學的吳詠琳老师望着奔騰的江水感歎:“古人‘深淘灘低作堰’的治水理念,與現代水電開發‘順應自然’的思路一脈相承,這種對自然的敬畏與善用,至今滋養着這片土地。這次活動讓我對能源使用和環境保護有了更深入的思考。”

憶抗震史詩,傳不屈精神。映秀漩口中學遺址,倒塌的教學樓殘骸靜立,漢白玉時鐘的指針永遠凝固在2008年5月12日14時28分。“這里曾見證無數挺身而出的身影:方杰老师在搖晃中抵住變形的房門,護着41名學生逃出,自己卻永遠倒在了廢墟中;戰士們徒手刨挖,用肩膀扛起斷裂的預制板,在余震中搭建起生命通道;醫護人員連續幾十個小時不眠不休,在微弱的燈光下包紮、施救……”講解員的聲音哽咽。

陽光下飄揚的五星紅旗

不遠處,操場的五星紅旗17年來始終鮮紅,它見證了這所中學的淚水與哀愁,也带給人們慰藉與希望。那抹永不褪色的紅色成為了這所學校和這座小鎮頑強不屈的底色。多位香港教师摘下眼鏡拭去淚痕,“從前在新聞里看報道,只知災難的痛;今天站在這里,又真切感受到守望相助、重建家園的精神。”

見援建印記,感手足情深。7月31日,大巴行駛在303省道上,路面平整開闊。“這條路是通往臥龍大熊貓自然保護區的最便捷通道,由香港同胞捐建,歷經‘兩毀三建’、用時11年,方才建成。因此,全路8座隧道口均有大熊貓、紫荊花標志,象征着川港情誼顯于危難、流芳百世。”導游沿途介紹。

教师們紛紛掏出手機記錄正在散步的大熊貓

抵達臥龍中華大熊貓苑後,得知這里由香港特區援助新建,且對香港居民免費開放時,香港教师感到非常開心和溫暖,深刻感受到了兩地血濃于水的情誼。在這里,香港教师近距離觀察和了解了大熊貓的生活,“大熊貓活潑可愛,可見國家在保育方面花費了不少心血,成果也非常顯著。”

這場能源之旅,是綠色發展的生動答卷,更是文化根脈的深度共鳴。從大渡河畔的智能電站到都江堰的千年智慧,從超低排放的清潔火電到魚道里的生命律動,香港教师們觸摸到的,是國家能源轉型的堅定步伐,更是人與自然共生的東方智慧。

行程落幕,影響方始。當更多香江學子透過教师們的講述看見祖國的硬核實力與柔軟文脈,一座傳承之橋、友誼之橋愈築愈實,聯結起香港與內地對祖國美好明天的共同期待與祝願,面向未來,攜手共進。